石炭燃やして太陽光

二酸化炭素(CO2)排出削減などの温暖化抑止対策は、1985年頃から始まったと考えられます。しかし、大気中のCO2増加量はその当時よりも現在のほうがより早くなっています(本ブログ2025年1月11日付「温暖化対策(CO2削減)の成果を検証」)。

確かに、1985年以降に風力や太陽光発電といった自然エネルギー(再生可能エネルギー)の発電は増えました。しかし、それによって石炭や天然ガスなどの化石燃料の消費が減ったわけではありません。むしろ増加しているのです(本ブログ2025年1月27日付「CO2排出量がむしろ加速している理由」)。自然エネルギーが化石燃料に取って代わるといった目論見は、少なくとも現時点では絵に描いた餅です。

ではなぜ、CO2排出といった点で最も好ましくないと言われている石炭火力発電が増加しているのでしょうか。

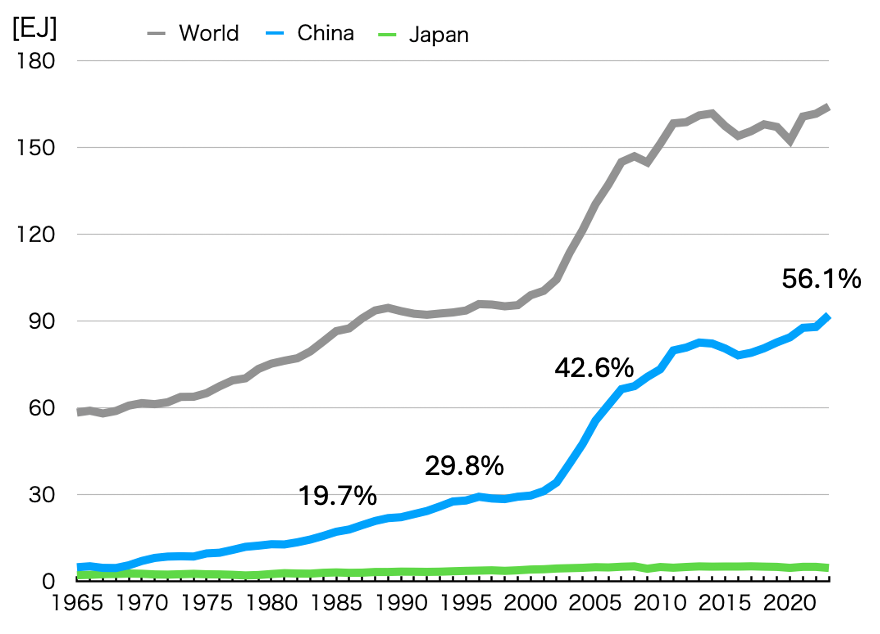

図1は、1965年から2023年までの石炭消費量(エネルギー換算)を示したものです。世界全体(グレー)と中国(青)、日本(緑)の消費量が示されています。

図1:世界全体および中国、日本の石炭消費量の推移(EJ:エクサジュール)

出典:2024 Energy Institute Statistical Review of World Energy

図1に書かれているパーセンテージ [%] は、世界全体に占める中国の割合です。

1985年は19.7%でしたが、1995年に29.8%、2005年に42.6%、そして2023年には56.1%と、世界全体の消費量の半分以上を中国が占めるようになりました。ちなみに、日本は1985年3.5%、2023年2.8%です。

日本は毎年のように「化石賞」を受賞します(参考:2023年12月4日付ブログ「化石賞が今年もニュースに」)。世界全体の56.1%の石炭を消費する中国ではなく、日本に化石賞を贈るような環境NGOに対して日本は抗議すべきです。また、それを取り上げるマスコミも自虐的な報道は止め、この団体と中国との関係を取材すべきです。

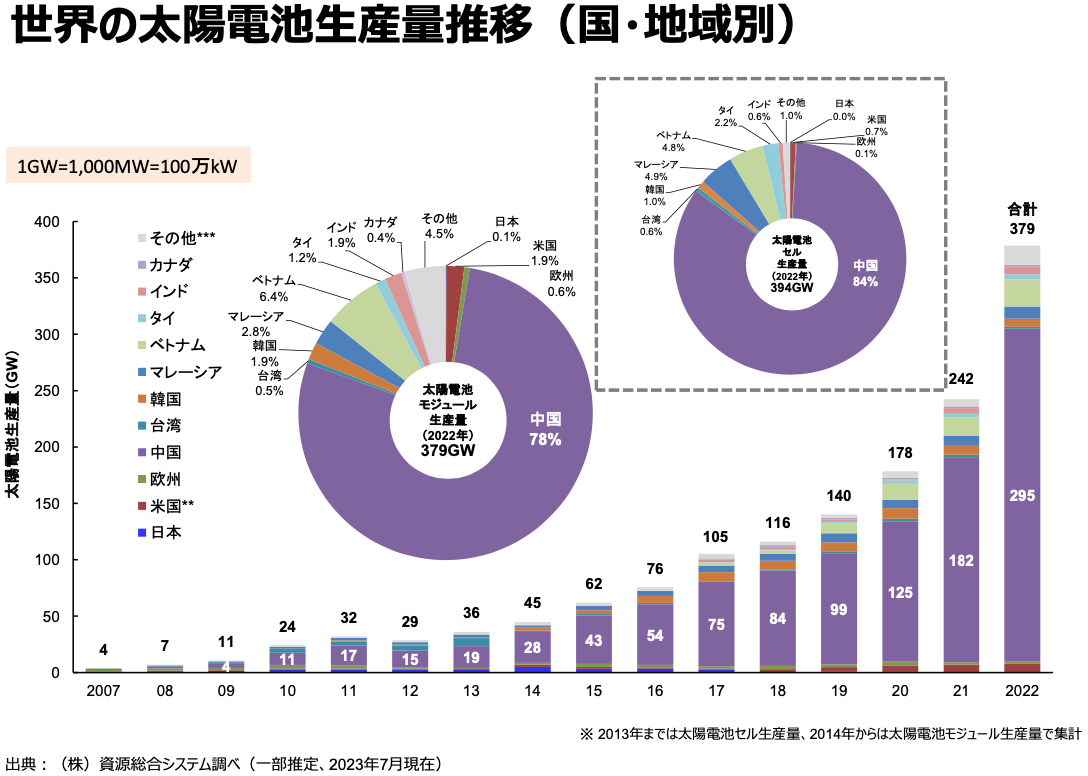

さて、図2は世界の太陽電池生産の推移を示しています。2007年には4ギガワット[GW] しかありませんでしたが、2023年には379 [GW] にもなっています。そして、2023年時点で中国は世界全体の78%を占めています(太陽電池モジュール生産量)。

図2:世界の太陽電池生産量推移(国・地域別)

https://www.nedo.go.jp/content/100974457.pdf より引用

中国の石炭火力は2007年以前から伸びているものの、2007年以降の石炭火力のなかに太陽電池モジュール生産関わるエネルギー消費が含まれている、つまり、太陽光発電を生み出す装置は、石炭によって作られた、といった疑惑が浮かび上がってきます。

太陽光だけでなく風力発電でも、その装置を作るために化石燃料が使われてきたと類推されます。

自然エネルギー(再生可能エネルギー)を増やすために、化石燃料を大量に消費してきた、そして、その中心に中国がいる、といったことが、温暖化抑止対策の不都合な真実なのではないでしょうか。