食料難という災害が目前に

Wikipedia によれば、災害とは、自然現象や人為的な原因によって、人命や社会生活に被害が生じる事態のことです。

日本は政治といった人為的な原因によって、近い将来、「食料難」という人命や社会生活に被害が生じる事態に陥ってしまうかもしれません。

東京大学大学院の鈴木宣弘特任教授は、世界で最初に飢えるのは日本と警鐘を鳴らしています。

『世界で最初に飢えるのは日本 食の安全保障をどう守るか』鈴木 宣弘 (著), 2022, 講談社+α新書

『マンガでわかる 日本の食の危機 迫る飢餓・・・・・・「質」も「量」も崖っぷちの現実から大切な命を守るために』鈴木宣弘 (監修), マンガデザイナーズラボ (イラスト), 2023, 方丈社

『国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係』鈴木 宣弘 (著) 森永 卓郎 (著), 2024, 講談社+α新書

日本の食料自給率は38%と言われていますが、実質10%程度とのことです。その理由は、野菜等の種や化学肥料の原料、家畜の飼料などの多くを輸入に依存しているからです。

食料自給率が実質10%だけでも焦りを覚えますが、農林水産省のホームページには、農業労働力に関する統計が掲載されており、ここにも、恐ろしい数字が出ています。

(https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html)

平成27年から令和6年までの6年間のデータによれば、農業従事者は175.7万人から111.4万人へと減少し、平均年齢は67.1歳から69.2歳へと上昇しています。しかも、令和6年の農業従事者111.4万人のうち79.9万人(約72%)が65歳以上です。このままでは、近い将来、日本の農業は壊滅的な状況に陥ってしまいます。

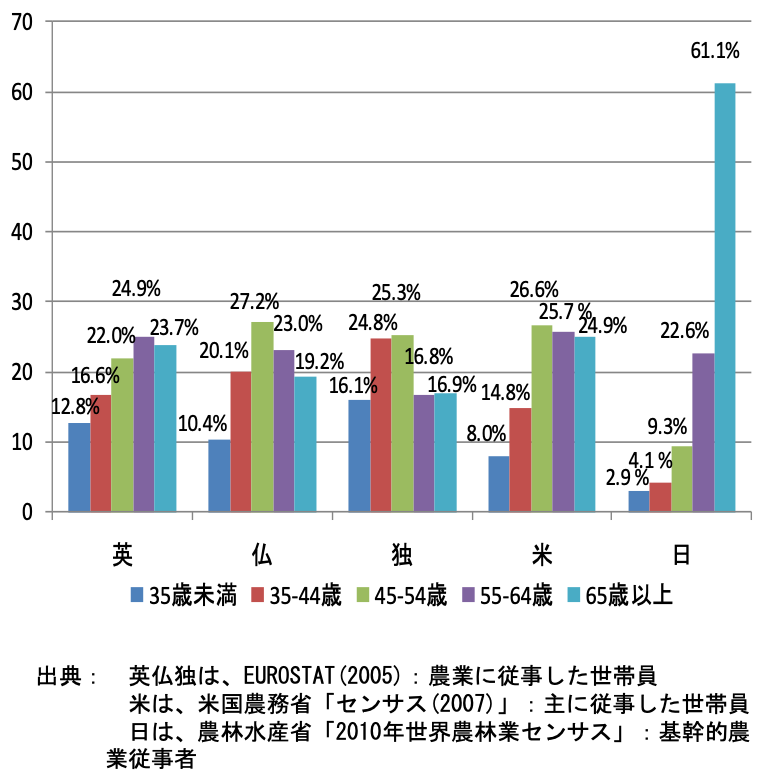

下図は、農業従事者の年齢構成を英仏独米と比較したものです。少し古いデータではありますが、日本の年齢構成があまりにも異常で、残念なことに、持続不可能と判断できてしまいます。

図:各国の農業従事者の年齢構成

https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2013/pdf/130611_nougyou.pdf より引用

日本の食料問題は、国防にも関わる最重要案件です。しかし、これまでの政治はそれを蔑ろにしきました。

政治の第一使命は、国民の生命と財産を守ることです。日本の政治家や官僚は国民の生命と財産を守るどころが、危機に晒しているのです。

ちょっと世話になったからと、その人(政党)に投票する、でもそれって裏金(一般国民がやれば法律違反)の恩恵だったのかもしれません。長年の習慣だからと、同じ政党に投票し続ける方もいます。

そうした行為がこの国を衰退させてしまったことを、今こそ気づいて欲しいです。

近い将来、世界的な気候変動で食料が輸入できなくなってしまうことだって考えられます。

農業を新卒の就職先や転職、脱サラなどで魅力あるものにすることが、今の日本政治の喫緊の課題です。